相続税が課税されるご家族において、日本ではその相続財産の額の多くは不動産が占めています。

不動産は高額であること、そして預金や有価証券などは評価金額が安易に把握できる点とことなり、そもそも「いくら」になるのかがわかりにくいという特徴があります。そのためか、不動産を相続される方は不安に感じる方も少なくありません。

不動産の相続に関する税金のなかで特に「相続税」について、「相続税の課税の仕組み」、「不動産の評価方法」という点について解説していきます。本来の計算の流れは、不動産の財産評価から、相続税の課税の計算となりますが、ここでは大枠の相続税の課税の仕組みについてから解説していきます。

1.不動産の相続でかかる税金

不動産の相続等での取得に関係する税金一覧

【取得時】

- 相続税

- 登録免許税

- 不動産取得税(相続人以外への特定遺贈の場合)

【所有期間中】

- 固定資産税、都市計画税

【売却時】

- 所得税

- 復興特別所得税

- 住民税

不動産取得時

不動産を相続した人に、相続の時点でかかる税金は、「相続税」「登録免許税」です。 また「特定遺贈」は相続ではなくて遺言で財産を指定し、相続人以外の人が不動産を取得した場合には、「不動産取得税」も課せられます。

所有時

さらに、相続した不動産を相続人が所有し続ければ、毎年「固定資産税」「都市計画税」がかかります。 売却時

相続した不動産を売却すれば、譲渡所得に応じた「所得税」「復興特別所得税」「住民税」が課せられます。

今回の記事では、このうち金額としても多くのウエイトをしめていてかつ、高い関心が持たれる「相続税」を中心に解説していきます。

まずは、不動産だけではなく、不動産を含む相続財産全体に掛かる相続税の全体像から先に説明していきます

2.相続税についてどのように求めるられるのか

現在、自宅や投資用物件などの不動産を所有している方そしてご家族は、相続になったとき、家をふくめた財産にかかる相続税はいくらなのだろうか?」と気になっている方もいらっしゃると思います。

例えば、エリアにもよりますが、東京の区部なら、庭付き一戸建て住宅やタワーマンションなら1億円超、ファミリータイプのマンションでも、5,000万円から1億円程度の中古価格で取引されていることは珍しくありません。

そういった価格を目にして、「うちの家の相続税も、かなり高くなってしまうのではないか。いったい、いくらになるのだろう」と考えてしまうのは、自然なことでしょう。

2-1.不動産のみで相続税の計算ができない

実のところ相続税については、不動産だけといった個別の税率や税金の金額を計算することはできないのです。

相続税は、亡くなった人が所有していたすべての財産の権利・義務をまとめて相続財産とし、それ以外のみなし相続財産と呼ばれるものなど加減することで一人の亡くなったかたすべての相続財産をまとめて課税の対象として計算をおこなう仕組みだからです。

そのため、一つ一つの財産たとえば「預金」の相続税はいくらなのか、「この有価証券」の相続税はいくらや「個別の不動産」の相続税をいくらといった具合に、個々に税額を考えることが、そもそもできません。

加えて相続税には、遺産受け取る方の人数によって基礎控除と呼ばれる相続税を減算減らしてくれる仕組みがありますが、この人数によっても、相続税は変わります。

そのため単純に「不動産の価格がいくらだから、相続税はいくらになる」と、単純にはいえないのです。

2-2.誤解が多い「相続税の税率表」

不動産を含めた相続財産の相続税計算に用いられる税率は、相続税の速算表(税率表)を見ればわかります。しかし、この表については、誤解されていることがよくあります。

この表は、相続人各人の「法定相続分に応じた取得金額」に用いるもので、相続税の計算プロセスにおいては、中盤で利用するものです。

それなのに、この表を見て、「うちの不動産の相続税評価額は1億円くらいだから、30%で3,000万円、そこから700万円を控除して2,300万円の相続税になるの?」と、いきなり遺産額を当てはめて考えてしまうことがよくあります。それは、間違いです。

相続人各人の「法定相続分に応じた取得金額」については、次の「相続税の計算プロセス」で解説します。

**3.相続税の計算の流れについて

ではさっそく実際の相続税の計算のながれについて解説します。相続税の計算は、大きく6つのステップで進みます。

3-0.ステップ0:間違える方がおおい相続税表

ステップ0としてまずは1から始めるまえにごかいが多い相続税表についてお話します。

相続税には「相続税の速算表(税率表)」というのがあります。それを見れば簡易に税額がわかるというものです。

しかしながらその速算表を用いて間違えて認識される方が結構いらっしゃいます。

3-1.ステップ1:法定相続人を確定[法定相続人]

最初に、法定相続人(相続人)、相続する財産を受け取る権利のある人がが「誰」で「何人」いるのかを確定します。法定相続人になれるのは、次の方たちです。

●相続順位(死亡した人から見た関係)

第1順位:子(または代襲相続者の孫、ひ孫など)+配偶者

第2順位:直系尊属(父母や祖父母など)+配偶者

第3順位:兄弟姉妹(または代襲相続者の甥姪)+配偶者

配偶者以外の人については、相続順位が定められており、第1順位の人がいる場合に第2順位の人が法定相続人になることはできません。つまり第一順位の子や孫がいる場合は第二順位の父母は法定相続人になれないということです。

また、相続発生時点で相続権を持つ人(子)が死亡している場合、その人に子がいれば、その子が代わって相続人になれる場合があります。これを「代襲相続」といいます。

3-2.ステップ2:遺産総額を把握[正味の遺産総額]

原則、被相続人の遺産(相続財産)のすべて相続税の対象になります。 財産の評価は、被相続人が死亡した日(相続時点)の評価額となります。 現金や預金また有価証券等ならば、それがいくらなのかは、簡単にわかりますが、土地建物や貴金属、骨董品など、多くの相続財産は、現金や預金のようにその評価額が明確というわけではありません。そのため、相続財産の評価額は、国税庁に「財産評価基本通達」という通達に則って評価することになります。不動産についてもその通達に評価方法が記載されています。

相続財産としてわかりやすいものに加え、下記のような例外的なものを加減算します。

加算するもの

- みなし相続財産本来は亡くなった方(被相続人)の財産ではないが、相続税の計算上、相続財産とみなされるもの(相続人等が受取人の生命保険金、死亡退職金など)を加える

- 相続時精算課税により贈与された財産を加える

- 相続開始前3年以内の贈与財産を加える(3年以内から順次、相続開始前7年以内の贈与財産に移行されます)差し引くもの

- 非課税財産(祭祀用財産など)は差し引く

- 債務(借金等)、葬儀費用などは差し引く

これらの要素をすべて加減して「正味の遺産総額」をだします。

3-3.ステップ3:正味の遺産総額から基礎控除を引く[課税遺産総額]

「正味の遺産総額」がわかったら、そこから「相続税の基礎控除」を差し引きます。相続税の基礎控除額は、以下の算式で計算します。

▼基礎控除額の計算方法

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

正味の遺産総額から、基礎控除額を差し引いた残りが、相続税の「課税遺産総額(課税対象となる遺産総額)」となります。もし、課税遺産総額(基礎控除額を差し引いた残り)が0以下であれば、相続税は課税されません。

▼計算例

正味の遺産総額:1億2000万円

法定相続人:3名

基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

相続税の課税遺産総額(課税対象となる遺産総額):1億2000万円-4,800万円=7200万円

3-4.ステップ4:課税遺産総額を法定相続分で各相続人へ分割して、「法定相続分に応ずる取得金額」を算出[法定相続分に応ずる取得金額]

相続税の課税遺産総額を次は、“法定相続人が法定相続分の割合で相続した”ものと仮定して、「法定相続分に応ずる取得金額」を求めます。ここでは実際の分け合い分の割合ではなく、あくまで仮に法定相続分の割合で相続したこととして計算に必要な金額を導きます。 「法定相続分」とは、民法で定められている相続財産の分割割合で、相続人の構成により異なります。

▼計算例

法定相続人:3人 配偶者、長男、次男

法定相続分:配偶者1/2、長男1/4、長女1/4

相続税の課税遺産総額(課税対象となる遺産総額):7,200万円

法定相続分による取得金額 配偶者 7,200万円×1/2=3,600万円 長男 7,200万円×1/4=1,800万円 長女 7,200万円×1/4=1,800万円

前述した通り、実際の遺産相続では必ずしも法定相続分どおりに分割する必要はありません。実際の相続割合については故人が残した「遺言書」や「遺産分割協議」の取り決めによって分配するができます。法定相続分という割合は、相続税の計算プロセスで必要となる考え方になります。

3-5.ステップ5:相続税の税率と控除額を当てはめて、相続税の総額を計算[相続税の総額]

相続人各人の「法定相続分に応ずる取得金額」に、先に掲載した「相続税の速算表」の税率と控除額を当てはめて、相続人各人の「仮の相続税額」を計算します。ここで「相続税の速算表」を使用することになります。

次に、それを合計して、相続人全員で納める「相続税の総額」を計算します。

法定相続分による取得金額 配偶者3,600万円、長男1,800万円、次男1,800万円 配偶者の仮の相続税額 3,600万円×20%-200万円=520万円 長男の仮の相続税額 1,800万円×15%-50万円=220万円 長女の仮の相続税額 1,800万円×15%-50万円=220万円 相続税の総額 520万円+220万円+220万円=960万円

これで相続税の総額がでました。

3-6.ステップ6:相続税の総額を、実際の相続割合で分配

先程の相続税の総額を、実際の相続分(遺言書や遺産分割協議で定めた分割割合)で各人に按分(あん分)します。

▼計算例

計算例では、一例として法定相続分どおりに各人に按分したとします。

相続税の総額:960万円 実際の相続分:法定相続分どおり(配偶者1/2、長男1/4、次男1/4) 配偶者の相続税額:960万円×1/2=480万円 長男の相続税額:960万円×1/4=240万円 長女の相続税額:960万円×1/4=240万円

3-7.相続人各人について税額控除・相続税の2割加算等の適用

上記によって求められた各人の相続税額に対して、適用できる税額控除や相続税の2割加算などがある場合はそれを適用し、各人の相続税納税額が確定します。

**税額控除**

税額控除とは「各相続人が納める税額の計算時に適用できる控除」です。いずれかの控除が適用できれば税額を減額できます。税額控除には、下記の6種類があります。

控除とついていますが、これら6つの控除は、最終の相続税額(納税額)から控除されるものであり、相続税の基礎控除とは異なるものです。

- 配偶者控除(配偶者の税額軽減)

- 未成年者控除

- 障害者控除

- 贈与税額控除

- 相次相続控除

- 外国税額控除

**相続税額の2割加算**

また、税額控除とは逆に、一定の人が遺産を取得した場合に相続税額が加算される「相続税額の2割加算」という規定があります。 相続などで財産を受け取った人が、下記以外の人である場合に、相続税額に2割が加えられて計算されるという仕組みです。 ①被相続人(亡くなった人)の一親等の血族 ②代襲相続人となった直系卑属(孫、ひ孫など) ③被相続人の配偶者

上記の方“以外”の人の場合に、相続税額に2割が加えられて計算されるという仕組みです。

例えば、孫への遺贈などの場合(子が亡くったときの孫への代襲相続は該当しません)や兄弟姉妹が相続した場合が該当します。

3-7.最終の納税額を確定する

上記によって求められた各人の相続税額に対して、適用できる税額控除や相続税の2割加算などがあればそれを適用して、最終的に各人の相続税納税額が確定されます。

▼最終的な相続税額

配偶者の納税額:0円 配偶者の税額軽減の適用により0円

長男の納税額:240万円

長女の納税額:240万円

4.相続税における不動産(土地)の評価方法

ここでは不動産についての相続評価について方法を解説していきます。不動産についても、国税庁は「財産評価基本通達」という通達により、相続財産の評価基準を公表しています。 相続や贈与における財産の評価は、すべてこの「財産評価基本通達」に定められた方法でおこなわれます。 不動産の評価は、土地と建物とに分かれます。 まず、土地の評価方法について解説のあと、建物の評価について解説してきます。

4-1.土地の種類

土地の種類のことを「地目」といいます。不動産登記法(不動産登記規則)では、土地には23種類もの地目が定められていますが、財産評価基本通達では、以下の10種類が区分され、それぞれについて評価方法が規定されています。

4-2.宅地の種類

宅地とは、建物が建てられているか、もしくは建物の敷地のために利用できる土地のことです。 財産評価基本通達では、宅地はさらに、利用形態に応じて「自用地」「貸宅地」「貸家建付地」に区分されており、それぞれ評価方法が異なっています。

自用地**

「自用地」とは、基本的に、自分で利用している自己所有の土地です。

自宅が建っている自己所有の土地などは自用地に該当します。 自用地の所有者は、利用や処分に際しての制限はなく自由におこなうことができます。 また、人に貸している土地のうち使用貸借(家族などに対して対価を得ず、無償で貸している)の土地は、自用地の区分となります。

貸宅地

貸宅地は借地権などが設定されており、他人がその上に他人所有の建物を建てている土地です。 なお、他人に貸している土地でも、借地人が土地上に建物を建てずに使用している場合は、借地権は発生せず、貸宅地の評価とはなりません。

貸家建付地(かしやたてつけち)

「貸家建付地(かしやたてつけち)」とは、貸家の敷地として使用されている宅地のことです。

例えば、自己所有の土地に、自分で貸家やアパートを建てて第三者に貸して住まわせている場合に、その土地は貸家建付地に該当します。 貸宅地と貸家建付地では、土地の所有者はどちらも自分ですが、土地上の建物の所有者が他人(貸宅地)なのか、自分(貸家建付地)なのかが異なります。

4-3.基本となる自用地の相続税評価

土地の相続税計算上の評価額は、自用地がその基本となっています。「貸家建付地」「貸宅地」でも、まずは自用地であるとした場合の評価をおこない、それぞれの土地の種類ごとに調整計算をする仕組みになっています。一般の方が居住している自宅などは、自用地評価になります。そのため、まず自用地評価の方法を理解します。

4-3-1.自用地の相続税評価には、路線価方式と倍率方式とがある

自用地の相続税評価は、「路線価方式」または「倍率方式」のどちらかの方式でおこないます。 原則は路線価方式。「相続税路線価」を基準とした路線価方式が用いられます。そしてつぎに、路線価が設定されていない地域の土地については「倍率方式」を適用するという流れです。おおむね、都市部や住宅地には路線価が設定されています。郊外は、設定されていない地域があります。

もしご自身の自宅や調べたい土地がどちらの方式に該当するか知りたい場合は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」のページに地図が掲載されているのでご自身で確認することが可能です。 https://www.rosenka.nta.go.jp/

4-3-2.路線価とは

路線価の「路線」とは、道路のことです。路線価とは、主要な道路に面した1平方メートルあたりの土地価格です。 路線価は、国税庁が調査・公表しており、毎年、1月1日時点の路線価データが、7月初旬ごろに公表されます。

なお、路線価の他にも、公的な地価として、国土交通省が調査・公表している「公示地価」や都道府県が調査・公表している「基準地価」などもありますが、相続税や贈与税を計算するときには、必ず「路線価」が用いられます。 また、路線価には、相続税を計算するための「相続税路線価」のほかに、固定資産税を計算するための「固定資産税路線価」(各自治体が決定します)があります。以下では簡略化のため、単に「路線価」としている場合、相続税路線価を指すこととします。

4-3-3.路線価図の見方

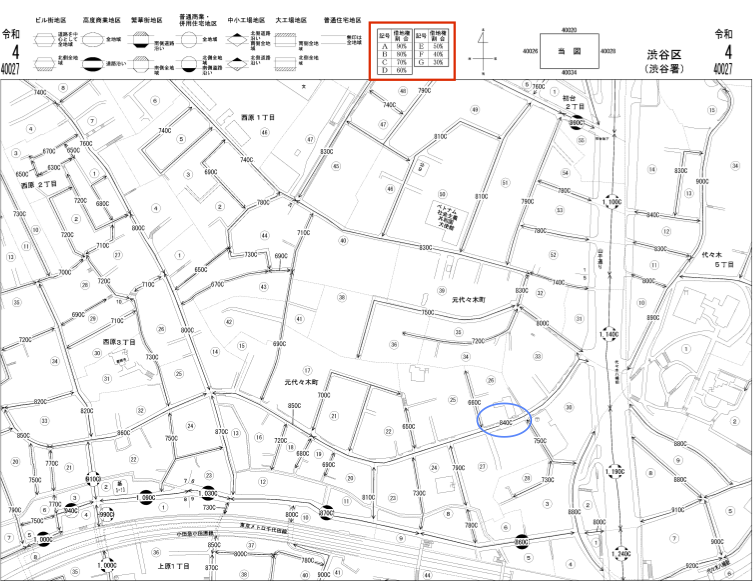

路線価は、路線価図という地図に掲載されています。先に示した国税庁のウェブサイトで調べることができます。

▼路線価図の例

路線価図では、上記のように、道路上に数字+アルファベットが記されています。数字が路線価で、この道路に面した土地の1平米あたりの地価を表しています。単位は「千円」です。230Dと書かれた道路に面した土地は、230×1,000円=23万円が、1平米あたりの相続税評価額となるわけです。

4-3-4.路線価方式による相続税評価額の計算方法

路線価方式の計算式は以下のとおりです。

相続税路線価×各種補正率×面積

路線価図で「230D」の道路に面した土地が、100平米の広さで、補正がないとすれば、以下がその土地の相続税評価額となります。

230(路線価)×100(面積)×1,000円=2300万円

「各種補正率」とは、土地の形状や周囲の状況によって評価を調整するための数値です。 例えば、土地の間口が広い長方形の土地と、間口が狭く奥行きが長い土地や三角形の土地など変形した土地などとでは、面積が同じでも利用のしやすさに違いが出るため、評価を同じにするのは不合理のため、土地の利用しやすさによる評価を調整するのが「各種補正率」となります。「各種補正率」はいくつか種類があり、どのように補正率が設定されているのかも、国税庁のウェブサイトで確認できます。

(参考)国税庁「土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表(平成31 年1月分以降用)」 (参考)国税庁 奥行価格補正率表他 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/07.htm

4-3-5.倍率方式による相続税評価額の計算方法

倍率方式の土地の評価額計算方法は以下のとおりです。

固定資産税評価額×倍率

固定資産税評価額は市区町村役所から毎年送付される納税通知にある、固定資産税課税明細書に記載されています。相続税評価で使用する評価額は、被相続人が亡くなった年の分です。

また、倍率は、前述の国税庁「路線価図・評価倍率表」の同じサイト中に掲載されている「倍率表」に記載されています。

例えば、「倍率表」に「1.1倍」と記載があれば、固定資産税評価額の1.1倍が、その土地の相続税評価額になります。

4-4.貸宅地の相続税評価

貸宅地の相続税評価額は、自用地の評価額から借地権割合を差し引きます。計算方法は以下です。

▼貸宅地の相続税評価額

貸宅地の相続税評価額=自用地評価額-(自用地評価額×借地権割合)

土地の借主がその上に建物を建てて住んでいれば、地主は土地を自由に処分できません。借地人が持つ借地権は、非常に強い権利です。そのため、地主が土地を自由に処分・利用できない分だけ、評価額を下げようというのが、基本的な考えです。

借地権分を差し引く割合である「借地権割合」は、路線価方式の場合、路線価の右側に記載されているA~Gまでの記号によりわかります。

A:90%

B:80%

C:70%

D:60%

E:50%

F:40%

G:30%

例えば、先の路線価図の例では、「230D」とありますので、「D」が借地権割合(60%)です。

また、倍率方式の場合は、倍率表に借地権割合が記載されています。先の倍率表の例で確認してください。

なお、路線価図、倍率表に借地権割合の表記がない場合もあります。これは「借地権の取引慣行がないと認められる地域」です。

その説明については別途解説しますので、ここでは割愛します。

借地権が設定された土地の評価や相続については、複雑で難解な部分が多々あります。今後別記事をあげていきますのでそちらを参照ください。

4-4-1.貸宅地の相続税評価額の計算例

貸宅地の相続税評価を試算してみましょう。路線価図で「700C」と記載されている路線に面しており(1平米あたり70万円、借地権割合70%)、面積200㎡の宅地だとします。 自用地評価額と貸宅地評価額は以下のとおりです。

自用地評価額:70万円×200㎡=1億4,000万円

貸宅地評価額:1億4,000万円-(1億4,000万円×70%)=4,200万円

自用地と比較して3割で評価されることになり、貸宅地は大幅な評価減になることがわかります。

4-5.貸家建付地の相続税評価

貸家建付地の相続税評価額は、以下の計算式で求めます。

貸家建付地の評価額

=自用地評価額-(自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

=自用地評価額-(自用地評価額×借地権割合×0.3×賃貸割合)

「借家権割合」とは、借家人(家の借主)の権利部分に相当する金額です。現在では、全国共通で30%に設定されています。 また、「賃貸割合」は、その物件の全床面積に対する賃貸している(入居者がいる)床面積の割合です。例えば、面積が同じである10室の貸住戸があるアパートで7室に入居者があり、1室が空室なら賃貸割合は70%です。なお、所有者はそのアパートに居住していないものとします。

貸家建付地の相続税評価額の計算例**

貸家建付地の相続税評価を試算してみましょう。10室のアパートを運営しているケースで考えます。

【設例】

土地の自用地評価額10,000万円

借地権割合60%

借家権割合30%

賃貸割合70%(10室中7室に入居。各室の面積は同じ)

貸家建付地評価額:10,000万円-(10,000万円×60%×30%×70%)=10,000ー1,260=8,740万円

こちらはアパートの土地についての評価となり、アパートの建物部分は別に相続財産として評価します。

5.相続税における不動産(建物)の評価方法

建物(家屋)については土地とは別の計算方法で相続税評価額を求めます。こちらは土地と比較して比較的安易に算出されます。

5-1.被相続人が住んでいた建物(自宅建物)

被相続人が居住していた、いわゆる「自宅」の場合、相続税評価額の計算式は以下になります。

固定資産税評価額×1.0 (固定資産税評価額=相続税評価額です。)

つまり、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。固定資産税評価額は〇〇二記載されています。

5-2.賃貸物件の場合

被相続人が所有していた賃貸物件(賃貸アパートや賃貸マンション、あるいは戸建て住宅を人に貸していた場合の建物)についての評価額は、下記になります。

固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

借家権割合は、現在は全国一律で30%となっています。また、「賃貸割合」とは、実際に人に貸している部分の床面積の割合です。

6.相続税における不動産(マンション)の評価方法(令和6年~)

区分所有のマンションは建物(住戸部分)だけを所有しているように思うことが多いですが、マンションが建っている敷地は、住戸の所有者全員で共有しています。区分所有マンションの相続税評価額の計算では、建物の住戸部分に敷地の共有持分も加える必要があります。

建物の住戸部分の評価額は、固定資産税評価額と同額です。敷地の共有部分の評価額は、敷地全体の評価額に持分割合(敷地権割合)をかけて求めます。持分割合(敷地権割合)は、売買契約書や登記簿(登記事項証明書)に記載されています。

マンションの土地(敷地の共有部分)の相続税評価額 =敷地全体の評価額×持分割合(敷地権割合)

なお、相続税評価額と売買実例価額とが大きく乖離するケースもあることから、区分所有マンションの評価方法が見直されました。令和6年以降に相続があった場合は、下記のように「区分所有補正率」をかけて補正します。

マンションの相続税評価額 =土地(敷地の共有持分)の評価額×区分所有補正率+建物の住戸部分の評価額×区分所有補正率

区分所有補正率の算定方法は非常に複雑であるため、国税庁の「計算明細書」を使って算定します。

居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書|国税庁** **(Excelファイル、PDFファイル)

この計算明細書に、マンションの築年数、総階数、所在階、建物の専有部分の面積、敷地の面積、持分割合(敷地権割合)を入力すると、簡単に区分所有補正率を求めることができます。

8.不動産の相続にかかる税金で相続税以外のもの

不動産を相続したときにかかる税金には、相続税以外に、登録免許税があります。また、不動産取得税がかかる場合もあります。

8-1.不動産の登記には、登録免許税がかかる

登録免許税とは、不動産の「登記」(不動産の名義変更など、不動産の権利に関する記録の変更を法務局に申請すること)手続きをする際に納付する税金です。 相続によって引き継いだ不動産の所有者を変更する所有権移転登記の際に課税されます。 登録免許税は、下記により計算します。

相続の場合

登録免許税 固定資産税評価額 ✕ 税率 0.4%

登録免許税には、免税措置などの例外も多く改正も比較的頻繁におこなわれています。あわせて、下記の記事を参照してください。